A la orilla. Paisaje (salvaje) de la periferia urbana

En el artículo “Oríllese a la orilla. Paisaje (salvaje) de la periferia urbana”, por Pamela López, se reflexiona sobre las orillas de la ciudad como territorios de vértigo, donde lo salvaje y lo civilizado se entrelazan, revelando los límites, las fronteras y los paisajes olvidados que aún resisten en la periferia.

Sentirse a la orilla de algo brinda vértigo. También a nivel social, es como dar un salto de fe a lo desconocido en las verdades invisibles de la cotidianeidad de muchas personas, comunidades vegetales, grupos de fauna, climas y sus interacciones —todo eso que reconocemos como paisaje—. ¿Nuestros paisajes están sintiendo vértigo? Cada vez hay más orillas, límites, fronteras. Los noticieros locales anuncian nuevas líneas que “separan” territorios, ya sea por motivos geopolíticos o por transformaciones físicas como hundimientos e inundaciones.

¿Nuestros paisajes están sintiendo vértigo? Cada vez hay más orillas, límites, fronteras.

Se crean bordes, a veces intencionadamente y otras como consecuencia, lo cual contrasta con lo que nos decía Alexander von Humboldt en el siglo XIX. Con sus esquemas de estratos, sus descripciones sobre los “cambios climáticos” y sus incansables textos y dibujos, nos invitaba a ver lo invisible, a reconocer los gradientes detrás de los cambios y a establecer vínculos, no límites.

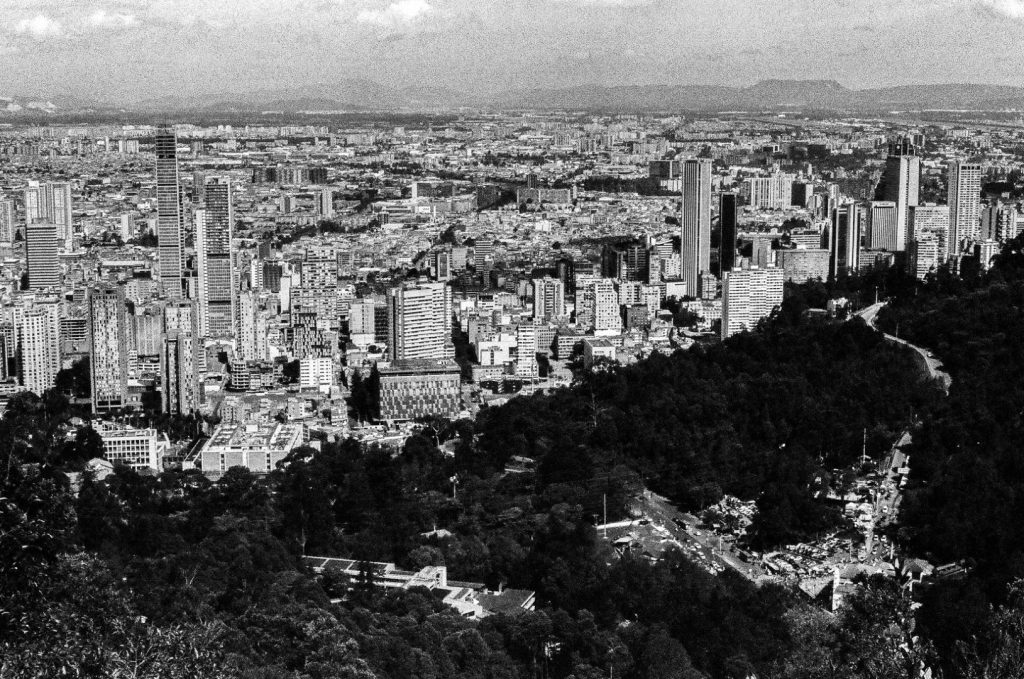

Bogotá desde el cerro / Bogotá from the hill

Fotografía / Photography: Geraldine Montenegro Valero

Nada es pasajero, mucho menos los límites. Las orillas de las ciudades fueron históricamente murallas defensivas o zonas de transición entre lo “salvaje” y lo “civilizado”. Propongo mirar esto al revés: en los suelos contemporáneos, lo salvaje puede ser la constante expansión de la mancha urbana, mientras lo civilizado es solo una reliquia del pasado.

Ser salvaje ha sido símbolo de lo ajeno, lo voraz, lo extraño; de aquello que no se somete a reglas. Incluso las plantas que crecen espontáneamente en contextos urbanos son llamadas “vegetación salvaje” y deben ser retiradas, pues no encajan en el jardín domesticado.

Lo salvaje, del latín silvaticus (de silva = bosque), nos recuerda que alguna vez “ser salvaje” significaba simplemente ser parte del ecosistema. Si lo trasladamos al presente, en contextos de expansión urbana, ser silvestre implica mantenerse como integrante de un sistema natural complejo, no como algo ajeno o indomesticado.

La calma y la tormenta / The calm and the storm

Fotografía / Photography: Camilo Fabian Rojas Zapata

Desde esta premisa, ser silvestre nos obliga a reconocer qué hacemos para crear gradientes y promover parches ecológicos dentro de esta nube de concreto que crece sin cesar. Algunos sectores no logran absorberlo todo, pero el paisaje salvaje deja relictos de los ecosistemas que alguna vez fueron reservorios de biodiversidad.

A esos relictos los llamamos baldíos, montes, terrenos, sembradíos. Los tratamos como la otredad, transformándolos en basureros o “tierras de nadie”, olvidando reconocer lo que fueron antes de “civilizarlos”.

Naturaleza urbana / Urban nature

Fotografía / Photography: Ryller Chrystian de Andrade Veríssimo

Un ejemplo claro es el sistema hídrico de canales y sendas de agua en Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa —la llamada “Zona Conurbada”—, que no es más que la unión de dos centros urbanos que se mezclan hasta ser uno solo.

Los ojos de quienes habitan otras latitudes leen el paisaje urbano de la Ciudad de México sin nostalgia ni jerarquías: sin romanizar el centro ni excluir el oriente, sin elevar el poniente ni dar por sentado el sur. La Megalópolis es un acto cotidiano: miles de personas cruzan cerros, lagos y volcanes invirtiendo horas de su vida en esa travesía. Como escribió Gustavo Cerati: “Al hilar intentos, pesa más la rabia que el cemento.”

En esta oleada de cambios, diseñar con la ciudad requiere estrategias bioculturales que devuelvan su vocación lacustre. En temporada de lluvias, significa dejar que el agua vuelva; en secas, será otra historia. Como arquitecta paisajista lo aplaudo; como ciudadana lo exijo; como mujer latinoamericana lo celebro.

Fronteras urbanas: Los márgenes habitados de Cali, Colombia / Urban Frontiers: The Inhabited Margins of Cali, Colombia

Fotografía / Photography: Andrea Carolina Cortes Ochoa

Podemos empezar a borrar los límites, dejar de enviar todo a las orillas. Si ahí se gesta una catástrofe, tal vez no sea evidente al principio, pero sus impactos se leen en el agua, el fuego, la comida, las migraciones —humanas o no humanas—. Como decían en el antiguo D.F.: “Oríllese a la orilla”. Hoy propongo hacerlo de verdad, para tejer en los bordes y evitar que se deshilache la chambrita del sistema.

El paisaje es expresión. Me pregunto si, en su espacialidad, también radica la resistencia a caer por el borde, a la orilla de una ciudad.

ENTRADAS MÁS RECIENTES